欢迎进入某某教育官方网站!

咨询热线:400-123-4567

反制开始!当着全球的面中方宣布大动作日本有了不祥预感

发布时间:2025-09-18 23:37:19

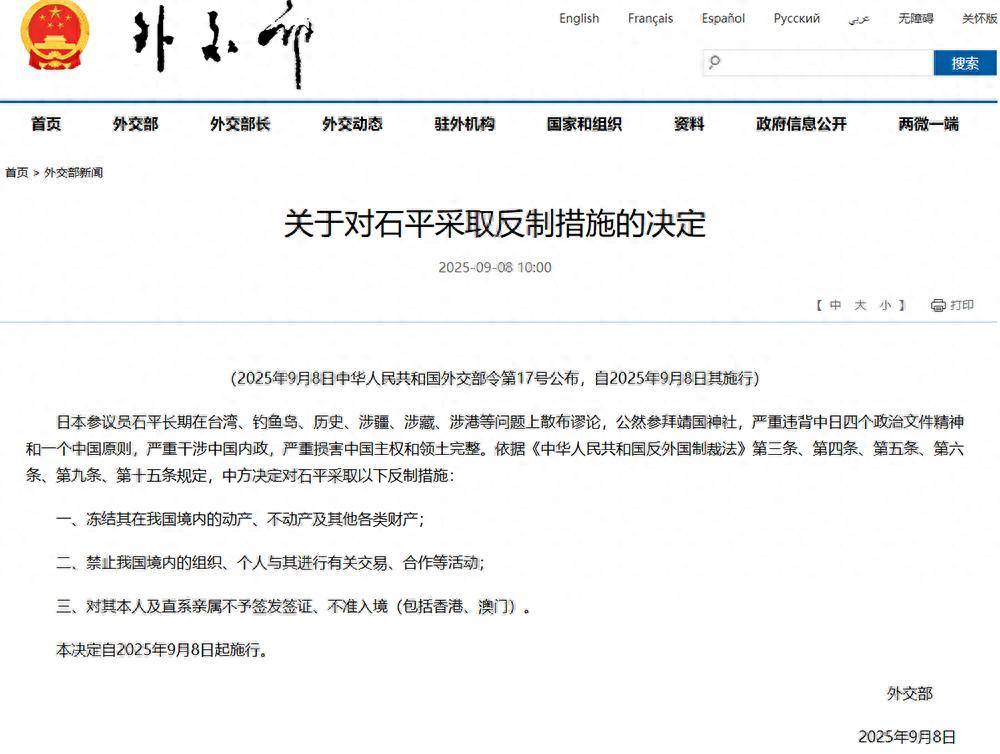

就在国际社会对中日关系骤然紧张感到困惑之际,中国外交部突然祭出一记法律重拳——正式依据《反外国制裁法》,对日本参议员石平实施全面制裁。这一决定犹如一记惊雷,震撼了整个东亚政坛。

根据官方公布的制裁细则,中国将对石平采取包括资产冻结、交易禁令在内的多项严厉措施。尤为引人注目的是,制裁首次将连带责任延伸至其直系亲属,明确禁止其家属获得中国签证。这种全方位、无死角的制裁手段,几乎封堵了所有可能的规避渠道。值得注意的是,这是中国首次援引这部2021年颁布的法律,直接对日本现任国会议员实施制裁,其措辞之严厉、态度之坚决,在外交史上实属罕见。

消息一出,日本政界立即陷入一片哗然。执政党自民党紧急召开高层会议,在野党议员则纷纷要求政府作出强硬回应。东京大学国际政治学教授佐藤健一指出:这一制裁决定释放的信号远超预期,让人不得不担心中日关系可能面临根本性转变。事实上,这场看似突然的反制行动背后,蕴含着远比表面更为复杂的战略考量。

细究中国此次制裁的法律依据,可以发现决策层绝非一时冲动。外交部在声明中明确援引了《反外国制裁法》第二条和第八条规定。这两项条款的核心要义在于:当外国个人或实体蓄意干涉中国内政、损害中国国家利益,严重违反国际关系基本准则时,中国政府有权依法采取相应反制措施。而石平的所作所为,早已多次触碰中国底线。

这位日本政客的挑衅行为可谓劣迹斑斑:今年8月15日,他公然参拜供奉有二战甲级战犯的靖国神社,严重伤害中国人民感情;在富士电视台的政论节目中,他多次散布台湾地位未定论,蓄意混淆国际社会对的认知;更令人愤慨的是,他长期在《产经新闻》等右翼媒体上鼓吹主权属日的谬论,不断煽动民族对立情绪。面对如此肆无忌惮的挑衅,中国此次不再停留于口头警告,而是首次动用系统化、制度化的法律武器进行反击。这种从口头抗议到实质制裁的转变,标志着中国外交策略正在发生深刻变革。

特别值得关注的是,本次制裁创新性地引入了家属签证禁令这一连带措施。虽然部分舆论认为此举略显严厉,但在国际外交实践中早有先例。欧盟和美国在对俄罗斯、伊朗等国官员实施制裁时,就经常采用类似手段。中国此次果断跟进,表明在维护核心利益方面,中国正以更加对等的方式参与国际博弈。这绝非简单的以牙还牙,而是向国际社会清晰传递一个信号:中国的战略耐心和国家底线,既有完善的法律体系作为支撑,更有坚定的执行力予以保障。

从更深层次来看,此次制裁不仅是对石平个人的惩戒,更是对日本政界整体发出的严正警告。中国通过这一行动明确划出红线:任何在涉台、涉疆、涉港等核心利益问题上的挑衅行为,都将面临中国的依法反制。这实际上为中日关系的未来发展设立了一个新的坐标点,标志着两国互动进入全新阶段。

如果说制裁内容的制定体现了有备而来,那么时机的选择则堪称四两拨千斤。就在中国外交部宣布制裁决定前夕,日本政坛突发大地震:自民党重量级人物石破茂突然宣布辞去党内要职,理由虽为个人原因,但政治观察家普遍认为,这背后既有自民党内部派系斗争的激化,也反映出日本在美国战略压力下的艰难抉择。

《朝日新闻》最新民调显示,自民党支持率已跌至33%的历史低位。对长期主导日本政坛的自民党而言,这一数字无疑敲响了警钟。值此权力交接和政策调整的关键时期,日本右翼势力趁机抬头。以高市早苗为代表的极右翼政客频频鼓吹修改和平宪法,试图颠覆战后国际秩序。他们不仅主张为历史翻案,更有甚者公开质疑东京审判的正当性。虽然这些极端主张短期内难以成为官方政策,但已经严重毒化中日关系的民意基础。

中国选择在这个微妙时刻出手制裁,绝非偶然。特别是在9月3日抗战胜利纪念日阅兵式刚刚落幕之际,中国向世界展示了包括DF-27高超音速导弹在内的新一代战略威慑力量,彰显了捍卫国家利益的坚定决心。可以说,这次制裁既是依法采取的外交行动,也是一场精心设计的心理战,旨在告诫日本右翼势力:中国已告别单纯依靠口头抗议的旧时代,现在说到做到。

选择石平作为制裁对象同样耐人寻味。作为日本右翼媒体的常客,他的言论在保守派中具有相当代表性。对他实施制裁,实际上是对整个右翼舆论圈的警示,让那些习惯信口开河的政客明白:不负责任的言论必须付出代价。

在中美战略博弈的大背景下,日本在上一直试图左右逢源——既想迎合美国遏华战略,又不愿彻底得罪中国。但这种首鼠两端的做法,只会增加地区局势的不确定性。中国此次果断出手,就是要打破这种战略模糊,迫使日本作出明确选择。

许多观察家都在追问:这次制裁是否意味着中日关系的转折点?答案或许并不简单,但可以肯定的是,两国关系确实来到了需要重新定义的历史关口。与2012年国有化风波时相比,如今的中国已建立起包括《反外国制裁法》在内的完善法律体系,应对挑衅时更加游刃有余。这种变化不仅体现在手段上,更反映在战略自信上。

这次制裁也标志着中日政冷经热的传统模式正在解体。日本贸易振兴机构数据显示,2025年双边贸易额同比骤降18%。这种下滑不仅是市场规律使然,更是政治互信严重受损的结果。安倍时代那种台面上争吵、台面下合作的旧模式,显然已难以为继。

更值得警惕的是,制裁引发的涟漪效应正在地区扩散。韩国外交部已表态密切关注事态发展;澳大利亚议会部分议员提议重新评估对华政策;日本经济产业省更是公开警告制裁可能冲击高科技领域供应链。这些反应预示着,东亚地缘政治格局可能面临新一轮调整。

短期来看,日本右翼政客可能借机煽动民族主义,甚至不排除出现反制裁声浪。但从长远观察,中国对日政策已确立新常态——在保持必要合作的同时,对任何越界行为都将坚决反制。正如清华大学国际关系研究院的分析报告所指出的,中国正在构建战略清晰 法律护航的对日新范式,这既是对具体事件的回应,更是对地区秩序的前瞻性塑造。

归根结底,中国此次制裁不单是一次外交反击,更是法治化外交的重要实践。它向世界表明:中国不再满足于被动应对挑战,而是要通过法律手段积极参与国际规则制定。正如外交部发言人所强调的:勿谓言之不预——这不是威胁,而是郑重的战略警示:中国的核心利益绝不容侵犯。在风云变幻的国际舞台上,中国既要坚守底线,更要主动出招,确保局势发展不偏离正确轨道。

这场外交博弈或许只是序曲。未来的中日关系,注定不会重走老路。新的棋局,已然展开。